经过评选委员会的评审,第十届AAC艺术中国年度影响力评选“年度艺术家”、“年度青年艺术家”、“年度艺术出版物”三大奖项的提名奖正式揭晓。程然、胡向前、李燎、陆扬、鄢醒(按姓氏拼音排序)获得年度青年艺术家提名奖。 相关链接:第十…

2016-05-11 16:56:55 来源: 雅昌艺术网专稿

摘要: 经过评选委员会的评审,第十届AAC艺术中国年度影响力评选“年度艺术家”、“年度青年艺术家”、“年度艺术出版物”三大奖项的提名奖正式揭晓。程然、胡向前、李燎、陆扬、鄢醒(按姓氏拼音排序)获得年度青年艺术家提名奖。 相关链接:第十…

经过评选委员会的评审,第十届AAC艺术中国年度影响力评选“年度艺术家”、“年度青年艺术家”、“年度艺术出版物”三大奖项的提名奖正式揭晓。程然、胡向前、李燎、陆扬、鄢醒(按姓氏拼音排序)获得年度青年艺术家提名奖。

相关链接:第十届AAC艺术中国年度影响力评选 提名奖名单揭晓

相关链接:第十届AAC艺术中国·年度影响力评选

相关链接:【AAC艺术人物】黄永砅:不断争执追问中 “黄 药师”的艺术世界

相关链接:【AAC艺术人物】行动派程然:从一部长电影到两个大计划

相关链接:【AAC艺术人物】刘韡:“颜色”是我认知世界的方式

相关链接: 【AAC艺术人物】邱志杰:其实我所有的作品都是关于“显隐”

相关链接: 【AAC艺术人物】李燎:我所呈现的是平凡生活中的荒诞

相关链接:【AAC艺术人物】胡向前:表面已经足够发现所有

相关链接:【AAC艺术人物】陆扬:打破“标签” 展开对宏大命题的机智思考

艺术家 鄢醒 摄影:黄辉

鄢醒1986年生于重庆。2009年毕业于四川美术学院,现工作生活于北京、洛杉矶。在他毕业后来到北京,开始职业艺术家道路后,无论是他特立独行的性格还是创作,都让他成为了中国当代艺术界备受关注的一位年轻艺术家。从2011年在麦勒画廊(卢森)举办第一个个展“现实主义”,到之后几乎每一年都会有一个个人的展览项目举办。这位自称“展览型”的艺术家正越来越受到艺术界的瞩目。

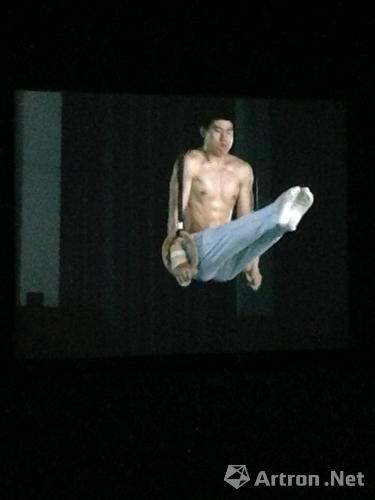

影像《贼》 2015

鄢醒2015年个展“贼”现场

2015年,鄢醒在麦勒画廊的第四次个展“贼”开幕,这也是他个人的第6次个展。几乎维持了“出道”以来每年一次个展的频率。在这次展览上,鄢醒带来了一系列全新作品,涉及装置、录像、摄影、空间、设计等多种媒介,以探讨消极性,抵抗以及秩序在艺术语言进程中的不同层次。

2015鄢醒个展《羞的故事》现场

其中,《羞的故事》(2015)是关于一组秘密的之于“羞”(羞耻、羞辱、羞愧、羞怯、羞涩)的收藏,透露出含蓄的(羞愧的)“反展示”表达倾向,一件作品隐藏在角落;一件作品被另外一件作品遮挡;另一件摄影又在空间的缝隙处伸展出来……它们围绕“性”与“羞”展开。如果我们把艺术比喻为一种机器,那消极的(向下的)悲剧性特征就是这台机器永恒的润滑剂。

《贼》片段

反观艺术家过去的艺术实践,他不止一次地挪用西方经典,重塑合法性是他艺术语言的分母。失败、惩罚和戒律是录像《贼》(2015)所要探讨的命题,它们都是人们在实行不被某种共同契约准则认可的行为时遭到鞭笞的结果——失败的弹跳在体能的迸发中显示出机体的无能,盗窃发生的过程被合法的掠夺所讥笑,戒律在青春期觉醒的性欲与抑制中被描述。这部全新的录像通过一系列关于原始的梦,性的质感,行为的惯常与异质性等片段重塑着表达的分类,同时,也交织着男性青春期之后对于能量更替的迷惑。艺术家重新分配诸多图景在艺术语言里的合理位置,对这一人类共通“经验史”的再现,将重新审视“合法性”之于“贼”的假设与界定。

《反抗美学》墙上的海报

塑料包裹的画框和作品

《反抗美学》2015

《反抗美学》(2015)是关于一位二十世纪早期激进的前卫收藏家;一位苏联时代幸存下来的政治家;一位现代主义时期勇于探索的艺术家。整件作品是一场关于“衰败(或)陨落”的现场,它可能是一位收藏家搬走部分藏品之后的遗址;可能是一位政治人物陨落之后的故居;还可能是一位艺术家制作的半成品或工作室的本来面貌。作品在“反抗的美”与“反抗美学的美”之间娓娓道来语言法则与历史阐述之间所展开的角逐。

《反抗美学》在展厅整体布局上就是一个大的装置作品。刻意斑驳脱落的墙壁,粉刷一半的墙,桌子上摆放着书、笔、尺子、眼镜、照片、药片、烟头,同时四周的海报和被包裹起来的巨大框子和作品。整体看来就像是一位艺术家制作的半成品或工作室的本来面貌,鄢醒把它设定为“剧本”。

《筋》2015

《筋》(2015)则是关于技艺与美,经验与艺术仪式——关于技术、训练——艺术政治的规训,艺术技巧的校正。线索来自于艺术家童年时在母亲潜移默化地熏陶下进行技术与美的尝试,之后步入浩瀚的职业艺术生涯,再进入风暴般的探索之旅。艺术家试图通过解析艺术品、艺术力与艺术法则的牵制关系,来质疑“产生艺术的源泉?”

和之前的创作相比,鄢醒这次的展览既有延续又出现了新的变化。如果要将鄢醒的艺术创作经历进行一个简单的划分,那么他在2013年以前的作品大多是表演性的,他常常以自己本人的身份在场。然而,他本人渐渐地退出,被各种虚构的艺术家或各样的替身所取代。如鄢醒所说,从《列宁在1918》(2013)开始“我便不再出现”。他开始喜欢采用虚构的身份,因为这种艺术的迂回可以给他的创作带来挑战。正如他对我说的:“构造一个虚假的故事并不意味着其 中的一切都必须是虚假的。”

在鄢醒最早的一件作品:《他们不在这里》(2010)中,他邀请了7个面无表情的人,在他事先安排的酒店里扮演不同的角色,而他本人则扮演一位艺术家。之后的《DADDY项目》,则是将作品与他本人的人生体验混杂在一起,剖析了自己并不完整的童年。2013年,鄢醒的生活有了一个变化,他移居了美国。在这一年创作的作品《两部录像,三张照片,几件与之相关的杰作和美国艺术》试图在阐释自己与这个国家的关系,也试图探讨人们如何看待“杰作”。

除了通过作品描述个人的生活体验与经历感受,鄢醒更多的创作是源于西方的许多经典带来的影响:他说,从小到大所有影响过他的人物——从帕索里尼(Pier Paolo Pasolini,1922—1975)、让·谷克多(Jean Cocteau,1889—1963)到侯 麦(Éric Rohmer,1920—2010)、爱德华·霍普(Edward Hopper,1882—1967),都是美国人或欧洲人。

无论是他不完整的童年,还是对他影响最深的东西,都让鄢醒成为了一个无法顺从于“体制”的艺术家,但与此同时,他又更加清晰地知道自己不是一个对抗体制的人,“因为我很清楚自己好斗的性格,与体制斗阵,会耗费我全部的精力,我不愿这样消耗自己。我愿用更抽象的方法去表达自由。”

鄢醒访谈(摘自汉斯·乌尔里希·奥布里斯特鄢醒访谈)

汉斯·乌尔里希·奥布里斯特(以下简称奥布里斯特):可否谈一下你的个人主要经历?

鄢醒:我出生于重庆,2009年从四川美术学院毕业后搬到北京待了四年,这四年我和北京不少优秀的策展人,艺 术机构以及画廊合作过。2013年我搬到了美国洛杉矶,因为那一年我恋爱了,这是我自己也没想到的。我想是时候换一个环境了吧。

奥布里斯特:我们还是回到最开始的话题,我想知道一切都是怎么开始的?你是怎么走进艺术的?或者说艺术是 如何来到你身边的?

鄢醒:最早是受我母亲的影响,她曾经是一位服装设计师,我很小的时候,她就支持我往文艺方向发展。家里有 不少关于艺术与设计的书籍,使我有机会接触到不少相关的资料。她当时的一些朋友现在看起来都有点波西米亚 主义 , 与那时候中国内的保守的大部分人有一些异样。我小时候的文艺启蒙全来自于我的家庭。

奥布里斯特:你能说说在你的艺术生涯中谁对你影响最大吗?谁是你的英雄?

鄢醒:我虽然不能代表与我同时代出生的人,但我这一代可能没有非常强烈的一个个体英雄。有很多的艺术家影响过 我,像我作品里面出现的帕索里尼(PierPaoloPasolin,i 1922–1975)、侯麦(ÉricRohmer,1920–2010)、爱德 华·霍普(Edward Hopper,1882–1967)、谷克多(Jean Cocteau,1889–1963)、委拉斯凯兹(Diego Velázquez, 1599–1660)......我不知道这算不算得上是“英雄”,我也不确定“英雄”是什么概念。

奥布里斯特:这些都是来自西方的影响,有没有来自中国的?

鄢醒:没有。我小时候受的文学艺术启蒙是西方范本。我接触最多的信息以及材料都来自于西方,“中国的”经验我 不能说不了解,因为我自始自终都身处在这个语境当中,再不了解,还是比较了解的。只是,我没有仔细去琢磨过。

奥布里斯特:你的作品集里的头号作品会是哪一件?

鄢醒 :应该是《他们不在这里》(2010)。

奥布里斯特:你能谈谈这件作品吗?

鄢醒:这件作品来源于一个展览邀请,居住在北京的艺术家何迟(1978– )邀请我参与一个非常规的介入项目。每 位艺术家自己决定展览的场地,我把展览的地点选在了北京的一个旅店。我邀请了七位演员,他们也是我身边的朋友。我们一起执行了一个虚构的故事。每个参与者都有自己的角色,我扮演了一位艺术家,但他可能并不是鄢醒,而是一个抽象的艺术家形象。我用手持的照相机同步拍摄了最后的作品,同时,隐藏起来的摄像机也记录下了现场发生的一切。这为我以后的作品找到了一个方向——我后来很多作品都是通过多种媒介来生成一个项目。

奥布里斯特:你的展览生涯的起点是哪?

鄢醒:很好的一个问题,你用到的这个词语在中文里意味深长——“展览生涯”,这可能是当今的艺术家们独有的 一种生涯吧。从我毕业到进入职业生涯的时间只有很短的四年。我起步于“展览系统”,目前为止的所有作品也都 基于展览。我脑子里正在进行视觉整合却还没有付诸实践的项目也都基于展览,我肯定是那类伴随着展览而工 作的艺术家。

奥布里斯特:能谈谈你的第一个展览吗?

鄢醒:真正意义上的第一个展览是2010年受策展人刘鼎与卢迎华邀请参加英国曼彻斯特华人艺术中心的群展“ 解放— —及其相对的意义”,我呈现的作品正是之前提到的《他们不在这里》。

奥布里斯特:这的展览的灵感从何而来?

鄢醒:我个人的发展遵从我整个生命发展的过程。比如,在成为艺术家之前我从来没离开过中国,我是被艺术活动邀请到其它国家,近距离地观看了西方艺术。我不断地因为艺术成长着。

很少有一下子突然让我震惊的改变,小时候熏陶我的文学和艺术,不允许那种为之一震的愕然。我对待各种“震撼”挺谨慎,我会仔细去分析,去消化,比较慢。《DADDY项目》(2011) 是一个比较意外的作品, 这是我第一次亲自做现场行为表演,在那件作品之后我得到了很多展出机会,虽然现在看起来它略显单薄,但它确实在那个时候带给了我很 多的机会以及曝光率。我很感谢这件作品。

奥布里斯特:你在中国创作了作品《DADDY项目》,你认为这是你很重要的作品。前面的谈话中你提到抚养你长大的设计师母亲对你的影响很大。你还提到过父亲的缺失。能否谈一下这些因素和作品《DADDY项目》之间的关系吗?这件作品是怎么产生的?

鄢醒:我的作品跟我的人生体验混杂在一起,当然,我相信很多艺术家也这样消耗着自己的生命。我会因为爱情去往另外一个国家生活,展开新的创作,我的作品基于血液,家庭或者家族所带给我的影响 。

《DADDY项目》中缺失的父亲形象对我产生着异常重要的影响。我的生活中从来没有父亲的角色,这也许造成 了我对于所有的权威都不畏惧,小时候就没有一个足够强大的力量来束缚管教我,我有点无所惧怕。尽管如此,我 也并没有觉得这些问题会真的对我造成翻天覆地的变化,我从缓慢的改变中塑造起来的自我,已经不允许我对它 进行彻底的改造了。就好比我在中国这样一个环境里成长起来,却真没觉得这种环境就能够改变人。我在社会主 义这种教育体制下被塑造起来,却没有被教育成一个共产主义者。这是一种幸运还是不幸呢?

奥布里斯特:能不能说一说过往的其他展览?

鄢醒:2011年我在麦勒画廊举办了我的第一次个展,最主要的作品是《现实主义》(2011) 。我当时研究了布勒东(André Breton,1896–1966)的《超现实主义宣言》(Surrealist Manifesto,1924),通过文本衍生出来的材料 整合成了一个表演,同时又有其它的媒介与之共存。

虽然这件作品已经很久了,和现在的作品还是有关联的。我目前的大部分作品也是依据历史中已有的线索摸索出一条新的途径,通过这条新的暗道,我还会捏造一些“合情合理但不一定真实的”佐证来塑造一个全新的世界。 在《现实主义》里,有一部分内容是虚构的,他们来源于我对艺术语言的经验,而不依仗于我们生存的经验世界。

奥布里斯特:2013年你搬到了洛杉矶,创作了《两部录像,三张照片,几件与之相关的杰作和美国艺术》(2013),现在你也搬到了洛杉矶,这和美国艺术有什么关系?这个空间涵盖了很多不同的元素,能讲讲这件作品吗?

鄢醒:这件作品与我来不来洛杉矶并没有直接关系,但艺术家的生命就是这样,作品和生活永远交织在一起。作品里出现的族裔,不是政治层面的种族问题。“美国”这个词,作品中出现的黑人形象以及性刑具,观众会产生简单的联想。这些解读都在我的预设之中。 这件作品中有一个“美国”那个“美国”不能以地域来勾勒,它是一个经过蒸馏后的悲剧性词汇,你可以说它是一个国家,一种精神,或更像一场人类的苦役,艰难跋涉后得到的真理?

在这件作品中我还想探讨人们如何看待“杰作”,包括艺术和杰作的关系。抱歉,我目前还不能很清楚地阐释这 件作品,但我对这些与之相关的陈列与制作很满意。

奥布里斯特:在Blouin Artinfo的采访中,你说:“我曾经会这样认为,但现在越来越觉得艺术家的出处是不能回避的,2013年的展览中首次出现的大量所谓的中国元素,并不是传统意义上的中国元素。我希望我的作品能够更加开放地面对如今这个混杂的世界。”我想以菲利克斯·冈萨雷斯-托雷斯(Félix González- Torres,1957–1996)来结束我们的对话,上世纪90年代的时候我们有过很多对话,我想知道菲利克斯·冈萨雷 斯-托雷斯是否对你有所启发,你是否参照过他的作品?菲利克斯经常谈到他的作品和美国的自由有很大的关 系。他渴望自由。所以,我想你是否同意你的作品也和自由有关,比如渴望中国的自由,或者全世界的自由?

鄢醒:菲利克斯·冈萨雷斯-托雷斯是我学习的榜样之一,他对当今艺术创作的影响还将持续。

关于自由与抗争的问题,第一、我清楚自己好斗的性格。与体制斗争,会耗费我的全部精力,我不愿这样消耗自 己。我愿意用更抽象的手法表达自由,但并不是说这些手法就更先进或者更好,而是更符合艺术的严苛规律。第 二、在中国,每个人都在与制度角逐,但斗争的方式却愚昧落后,中国自古以来就是野蛮笨拙的新政权采用暴力手段打倒旧政权,往往复复。第三、对自由意志的向往是人类的普遍追求,这是作为人的基本斗争,不需要强调。即便是斗争也并非要把自己奉献出去,那是一种彻底的恐怖主义。我选择做艺术家就是不希望把自己奉献给现实而白白浪费,而是要去塑造某一个自己,一个更完整、更丰腴的自己。

关于教育的问题,我所有的教育都在中国完成,我不觉得糟糕的制度真的能影响我。我想,人类可以有更高级的, 关于心灵与精神的追求。

国家的失败肯定是不幸的,但如果把个体的失败归为国家的失败则更为不幸,当我不满时,我可能不会怪罪于某 个国家或者某种机制。

(责任编辑:罗书银)

注:本站上发表的所有内容,均为原作者的观点,不代表普丰艺术网的立场,也不代表普丰艺术网的价值判断。